【着物事始め】最低限コレだけ持っていればOK!着付けに必要な道具リスト

普段キモノに挑戦したいけど、着物と帯以外には何を揃えておくべき?

そんなギモンを抱える着物初心者の方のために、着物を着るために最低限必要な着付け道具をまとめてご紹介します!

まずコレだけは揃えたい!着付けに必要な6つ道具

人によって多少異なりますが、最低限次の6つの道具さえ揃えておけば、すぐに普段キモノを楽しむことができます。

| 腰紐 | おはしょりを作ったり、タオルで補正したりする時に使用。 |

| 伊達締め | 長襦袢や着物の衿合わせがずれないよう固定するためのもの |

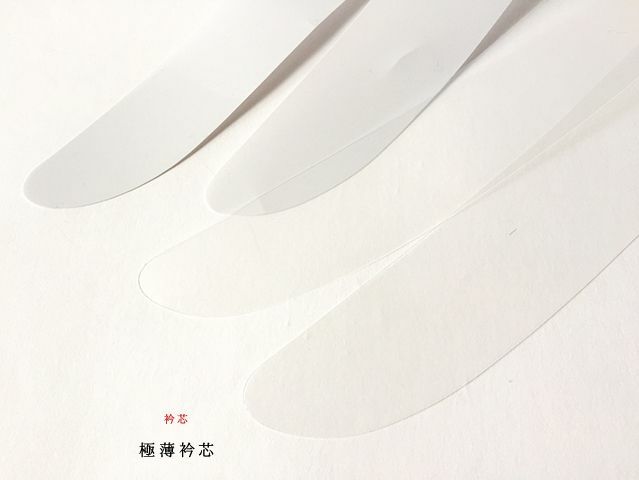

| 衿芯 | 襦袢の衿に差し込んで、衿の形を整えるもの |

| 帯板 | 帯の下や間に挟んで、前帯の部分にシワが寄らないようにするもの |

| 長襦袢 | 着物の下に着る下着。汗などによる着物の汚れ防止、防寒対策などの役割がある |

| 裾除け | 長襦袢の下につけるもの。裾さばきをよくしたり、長襦袢汚れを防いだりする役割がある |

その他、名古屋帯や袋帯を締める場合は帯揚げや帯締め、帯枕が必要になりますが、半幅帯や兵児帯であればこれらは基本的に不要。お値段も比較的手ごろな上、1本で2種類の色柄を楽しめるリバーシブルタイプもあるので、普段キモノなら半幅帯・兵児帯からスタートするのもおすすめです。

1.襦袢

KIMONOMODERNで取り扱う襦袢は全部で4タイプ。お好みのタイプを見つけましょう。カジュアル着物の襦袢を選ぶときは、『汗をかいても洗えるか』『着物の袖口からはみ出さないか』をチェックするといいですよ。

長襦袢

きもの袖・くるぶしまでの丈の、一般的な形。下に肌襦袢・裾除けを着用します。

ワンピ襦袢

長襦袢の袖が『筒袖(半袖)』になったタイプ。肌襦袢や裾除けを着る必要が無く、着物の下はコレ1枚でOK。筒袖は、着物の裄や袖丈に合わせる必要もないのでとっても気軽です。

半襦袢

ワンピ襦袢の丈が『腰下まで』のタイプで、最もカジュアルな襦袢。裾除けやステテコと合わせて着用します。ゆかたの下に着て『きもの風コーデ』にも。

二部式襦袢

長襦袢が上下に分かれているタイプ。裾除けとセットで、長襦袢と同じくるぶし丈の仕上がりに。裾除けを巻く位置で丈が調節できるので、身長を気にせず着られます。

\もっと詳しく知りたい方はこちら/

2.腰紐(腰ベルト・コーリンベルト)

使う場所は以下の通り。

1・長襦袢の衿をおさえる(→コーリンベルトでも可)

2・着物のおはしょりを作る、腰の位置(→ゴムの腰ベルトでも可)

3・着物の衿をおさえる(→コーリンベルトでも可)そのほか

・補正のタオルをおさえる

・名古屋帯などを締める時の仮紐

はじめは、襦袢に1本、着物に2本、最低3本あればOKです。

\もっと詳しく知りたい方はこちら/

3.伊達締め

長襦袢と着物の衿を抑えた腰紐の上から、さらに広い範囲を抑え衿が動いてずれないよう固定します。なので必ず1本着物用に、欲をいえば襦袢用にも合計2本あればより安心。また、様々な素材や形なども様々です。

\伊達締めの選び方ガイドはこちら/

4.衿芯

襦袢の衿に差し込んで、衿の形を整えます。美しい衿を作るためには必要不可欠です。

5.前板

帯の下や間に挟んで、前帯の部分にシワが寄らないようにするもの。板だけのタイプや、ベルト付きのタイプなど様々。帯結びに不慣れなうちは、あらかじめ装着しておける『ベルト付きタイプ』がオススメです。

6.足袋

こはぜ付き、綿、レースなど…足袋にもTPOに合わせて様々なタイプがあります。初めての足袋には、フォーマル・カジュアルを問わないカラー『白』で、こはぜが無く靴下のように履けるタイプが安心です。

\足袋のルールって?もっと詳しく/

初心者さんには全部揃った着付けセットがおすすめ!

着付け小物は、単品で買いそろえると値段がかさんだり、種類が多いためどれを選べばいいか迷ってしまったりすることも。そのため、イチから道具を揃えたい初心者さんの場合はセットでの購入がおすすめです。モノによってセット内容が異なるので、着ていくシーンやご自身の着付けの仕方などにあわせてセレクトしてみましょう!

KIMONO MODERNでも、オリジナルでセレクトした『普段着キモノ、ハジメテSET』¥12,980(税込)をご用意しています。

<セット内容>

1.二部式襦袢セット(麻の葉柄)

2.腰紐×3本

3.正絹伊達締め(博多織)x1

4.衿芯(2本セット)

5.前板(ベルト付・蒸れないメッシュ)

6. 靴下LIKE足袋-白(フリーサイズ)